Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne et du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne reflète pas nécessairement l‘opinion de l’Union européenne et du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

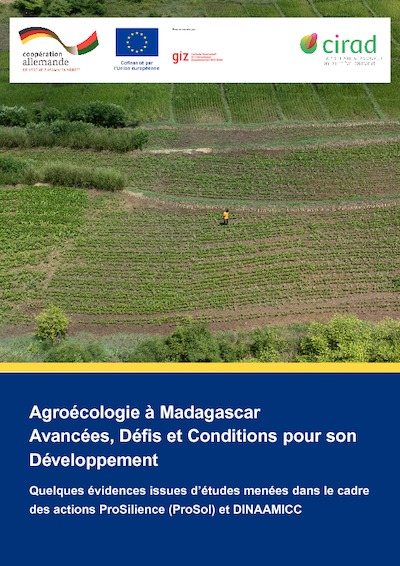

Agroécologie à Madagascar Avancées, Défis et Conditions pour son Développement

Formation à différentes échelles

Formation à différentes échelles

Partage d’information et de l’état d’avancement du MEN sur la reforme curriculaire

Partage d’information et de l’état d’avancement du MEN sur la reforme curriculaire

POLITIQUE GENERALE DE LA REGION EN TERMES DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DURABLE

POLITIQUE GENERALE DE LA REGION EN TERMES DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DURABLE

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Territoire à vocation biologique, un concept législatif à opérationnaliser avec les acteurs locaux avant toute tentative de définition ?

La Loi n° 2020-003 sur l’Agriculture biologique à Madagascar promulgué le 3 juillet 2020 est porteuse du concept de Territoire à Vocation Agriculture Biologique (TVB), présenté comme des « Territoires dans les cadres desquels des partenariats public-privés sont encouragés pour faciliter le développement de la production biologique, et ce notamment dans les périphéries des aires protégées, les zones à forte propension à l’Agriculture biologique, ou encore les zones péri-urbaines au potentiel identifié pour l’approvisionnement des marchés domestiques notamment en produits biologiques frais. » Même s’il fait écho à d’autres initiatives de développement de projets alimentaires territoriaux par le monde, ce concept succinctement défini dans la loi trouve ses racines à Madagascar dans la volonté initiale des opérateurs de l’exportation à réduire, voire supprimer, les sources de contamination des productions biologiques dans les terroirs de production concernés. Mais les débats menés au moment de l’élaboration de la loi ont montré aux différentes parties prenantes l’intérêt d’ouvrir le concept à une diversité de situations potentielles, telles qu’évoquées dans la loi, pour de multiples bénéfices environnementaux, socioéconomiques et sanitaires. Avant toute définition approfondie - et dès lors prématurée - de ce concept, il s’agit avant tout de mettre en place des opérations pilote reposant sur un certain nombre de principes à discuter et valider collectivement. Dès lors, il s’agira de tester dans ces différents contextes comment allier le développement des filières biologiques et des territoires afin d’alimenter les réflexions politiques en cours sur la définition des territoires à vocation biologique à Madagascar. L’ambition est de montrer comment le dialogue entre les différentes catégories d’acteurs – collectivités, entreprises, producteurs et leurs organisations, services techniques - et les dynamiques partenariales peuvent créer un effet de levier pour le développement d’un territoire et contribuer au développement d’une agriculture rentable, socialement inclusive, contribuant à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles et générant des produits alimentaires de qualité et compétitifs sur les marchés internationaux et domestiques. A terme, idéalement, il s’agirait de mutualiser et de confronter les différents référentiels techniques existant à Madagascar à travers des processus de capitalisation et de mise en débat des différentes expériences d’accompagnement des producteurs et de développement des chaines de valeur agroécologiques et biologiques à l’échelle des territoires pour définir les critères, le cahier des charges, les mécanismes de contrôle et les dispositifs de suivi qui pourraient être constitutifs d’un futur label « territoire à vocation biologique».

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Les enjeux de la gestion des feux et de la productivité agricole dans les zones périphériques du Parc National Ankarafantsika, Région Boeny, Madagascar

La désertification, ainsi que le changement climatique et la perte de biodiversité ont été identifiés parmi les plus grands défis pour le développement durable au cours du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Malgré cette reconnaissance, les trois Conventions cadre de Rio (respectivement sur les changement climatiques, sur la diversité biologique et sur la lutte contre la désertification) présentent des orientations de mise en oeuvre parallèles malgré des évidences de synergies de mise en oeuvre au niveau local. Notre étude s’intéresse particulièrement à un approfondissement de ces intéractions entre les zones périphériques et le Parc National Ankarafantsika dans la Région Boeny. Le PN Ankarafantsika fait partie du Réseau National des Aires Protégées géré par Madagascar National Parks (MNP). Il a été l’une des premières Aires Protégées de Madagascar avec le décret de classement du 31 Décembre 1927 comme Réserve Naturelle Intégrale (RNI) N°7. En 2002, cette RNI (reclassée en 1966) et les réserves forestières aux alentours (créées en 1929) ainsi que la Station forestière d’Ampijoroa (1999) sont toutes regroupées dans un PN (décret N°2002-798 du 07 août 2002) et qui subit une extension en 2015 (décret N°2015-730 du 21 avril 2015) pour couvrir une superficie totale de 136 513 ha. Néanmoins, les pressions demeurent multiples et particulièrement connues dans la zone. Les feux de pâturage, la recherche de nouvelles terres pour l’agriculture, la collecte de tubercules et de fibres, la chasse et le braconnage, la coupe illicite de bois sont connus pour être les grandes menaces majeures liées à des actions de populations vivant aux alentours du PN (migrant ou non migrant) et de demandes plus larges (approvisionnement en bois et en charbon de la ville de Mahajanga par exemple). L’approche se base sur une analyse de la dynamique de l’occupation des sols sur trois époques d’observation (2008, 2014 et 2018) à partir d’images Landsat 5 et 8 afin de développer des modèles d’évolution pour les années 2025, 2030 et 2035 et de mesurer ainsi les impacts possibles des efforts de gestion durable des terres. Pour cela, plusieurs indicateurs ont été évalués notamment les surfaces brulées mensuelles extraites à l’aide d’indices spectraux (NBR ou Normalized Burn Ratio et BAI ou Burned Area Index issus des images Landsat 8), les itinéraires techniques des systèmes de production, le taux de carbone organique des sols des parcelles utilisées, les formes de sécurisation foncière et l’excédent brut d’exploitation issus d’une campagne de collecte d’échantillon de sols et d’enquête auprès des paysans propriétaires/utilisateurs.Les résultats montrent de manière évidente les pertes de productivité en lien avec des pratiques intensives de feux, entrainant des substitutions d’utilisation vers des terres plus fertiles généralement dans le Parc National. La modélisation montre par contre le rôle potentiel d’une gestion plus durable des terres, notamment une gestion plus maîtrisée des feux, sur une amélioration à la fois des excédents bruts d’exploitation des paysans, mais également de l’augmentation des surfaces forestières existantes.

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 :Témoignage sur la mise en place d’une activité de production de semences biologiques

A Madagascar, l’accès à des semences de qualité représente un enjeu de taille pour les paysans : ces derniers font souvent face à des semences à faible taux de germination, de qualité sanitaire insuffisante et l’approvisionnement en semences reste encore incertain et variable d’une commune à une autre. Les enjeux face à la production de semences sont nombreux : • Améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaire • Faciliter l’accès à des semences diversifiées et de qualités pour tous les paysans. • Diversifier les variétés et espèces cultivées, pour conserver la richesse génétique naturelle et obtenir des semences adaptées aux territoires malagasy. • Contribuer au développement du secteur agricole et d’une filière semences malagasy de qualité. Au sein du Relais Madagasikara, l’Agriferme et plus particulièrement l’activité Imahavokatsa répond à ce contexte : l’objectif est de produire des semences biologiques variées, de qualité et reproductibles, afin de les vendre aux paysans malgaches en favorisant leur autonomisation. Aujourd’hui des semences « certifiables » sont commercialisées : les variétés sont produites suivant les règles du SOC (pas d’association de cultures, processus de préservation de la pureté variétale…), et pourraient donc être certifiées. Elles sont produites avec un itinéraire technique biologique inspiré de la permaculture avec la culture sur butte et le paillage, mais avec un apport en compost et un désherbage manuel. Nous pouvons également imaginé deux autres types de semences : • Semences sélectionnées à l’Agriferme pour leur rusticité : il s’agirait de semences libres de droit car issues de sélection naturelle sur le site même de l’Agriferme à partir de semences non certifiées. Elles sont reproductibles mais ne présentent pas de caractéristiques fixées : elles sont dites « évolutives », c’est à dire qu’elles s’adaptent aux conditions du milieu dans lequel elle se développent. L’objectif est alors de produire (au bout de plusieurs générations) des semences résistantes dans les conditions naturelles du site (sans compost, ni arrosage, ni travail du sol,...), celles-ci représentant les conditions auxquelles sont confrontés de nombreux paysans à Madagascar. Cette pratique correspond totalement à la démarche de la permaculture, car elle se base sur l’écosystème naturellement présent • Semences certifiées biologique : il s’agirait de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses autour de l’agriculture biologique et de s’inscrire dans le cadre de la stratégie national pour l’agriculture biologique, à améliorer la qualité des produits présents sur les marchés locaux et à améliorer les intrants locaux proposés aux producteurs. Actuellement, l’activité Imahavokatsa a encore besoin de fortifier ces acquis et d’améliorer ses process de production et de conditionnement pour assurer la stabilité de ses semences. Des projets à venir autour de contrat semencier avec des OP d’Isandra sont en cours de réflexion. Dans un second temps, l’Agriferme sera à même de fournir à ces agriculteurs une formation complète sur la production de semences reproductibles, à travers son centre de démonstration.

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : De nouvelles variétés de patate douce à chair orange pour la lute contre la malnutrition

La malnutrition chronique affecte la majorité des Régions de Madagascar. En effet, même dans les zones a vocation agricole comme le Vakinankaratra, on enregistre plus de 46% d’enfants de moins de cinq ans qui en sont atteints, selon les chiffres présentés par l’ONN. Or la promotion de la consommation d’aliments bio fortifiés comme la patate douce à chair orange, riche en vitamine A, pourrait contribuer grandement à résoudre ce problème. De plus, la patate douce est une plante rustique, qui résiste à la sécheresse et s’adapte également même sur des sols pauvres. Plus d’une dizaine de variétés de patate douce a chair orange ont été sélectionnées à Madagascar a cause de leur adaptation dans les différentes zones agroecologiques et leur rendement qui dépassent les 20 tonnes à l’hectare. Les dernières sélections ont tenu compte des préférences des consommateurs locaux qui optent plus sur les variétés de patate douce sucrées et ayant une chair ferme. Ainsi, dans cet article seront présentées les caractéristiques des meilleures variétés a chair orange comme Donga, Bora, Manja, Ejumula et Ukerewe. Les quelques facteurs limitant l’adoption de ces nouvelles variétés prometteuses et les efforts dans leur promotion pour contribuer à réduire la malnutrition sont abordées.

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : L’agroécologie appliquées aux plantes aromatiques et médicinales

Depuis 2017, Coeur de Forêt met en place des expérimentations sur le site d’Ibity. L’association souhaite développer des modèles de culture en accord avec les principes de l’agroécologie. Ces modèles sont centrés autour de la production de Citronnelle et de Géranium mais ont également pour objectif la revalorisation des terrains dégradés. Le modèle Coeur de Forêt s’oppose aux plantations de Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) en monoculture. C’est pourquoi toutes nos expérimentations associent les PAM à des cultures annuelles voire à des arbres. Trois expérimentations sont en place et une quatrième voit le jour : une expérimentation sur les associations de culture, une expérimentation agroforestière ainsi qu’une expérimentation fertilisation. La quatrième, concernant l’application de Bois Raméal Fragmenté, débutera début décembre. Par soucis de temps, nous ne présenterons que les résultats issus des expérimentations autour du géranium. Nos expérimentations sont en cours, les résultats ne sont donc absolument pas définitifs. • La recherche sur les associations de cultures repose sur l’hypothèse que des interactions positives peuvent s’établir entre différentes espèces cultivées sur une même parcelle. Nous avons donc testé quatre cultures annuelles associées au Géranium (Haricot, Tagète, Arachide, et Soja) avec et sans rotation. Les résultats observés sont les suivants. La rotation des cultures associées est significativement supérieure aux modalités sans rotation (440g/pied contre 265g/pied sans rotation). La productivité du Géranium parait significativement supérieure lorsqu’il est associé (294.81g/pied contre 162g/pied en monoculture). De plus une première approximation du Land Equivalent Ratio est très concluante, elle attend néanmoins d’être scientifiquement confirmée sur toute la campagne 2020. • L’expérimentation agroforestière associe les PAM avec différents arbres : Filao, Issa, Acacia, Pommier et Tephrosia afin de comparer les potentiels mécanismes de facilitation pouvant avoir lieu. Le Géranium est cultivé entre les arbres ainsi que du Haricot en inter-rang. La culture du Géranium sous couvert arboré semble statistiquement plus performante qu’uniquement associée au Haricot (452g/pied contre 232g/pied hors agroforesterie). L’association avec le Filao montre des résultats significativement supérieurs aux autres modalités (750g/p en moyenne, soit un facteur de plus de 3). • Afin d’optimiser les rendements, une expérimentation concernant la fertilisation a été mené à Ibity. Plusieurs fertilisants organiques ont donc été apportés aux cultures de Géranium: du compost solide, du compost liquide, du Guanomad (à base de guano de chauve-souris), du Korneco (produit à partir de cornes de zébu broyées) et enfin du Polyter (engrais encapsulé hydro-rétenteur enrichi en éléments minéraux). Pour chaque fertilisant, une dose maximale (100kg N/ha/an), optimale (65 kg N/ha/an) et minimale (30kg N/ha/an) ont été testées. Il apparait que l’application de fertilisant organique a un impact significativement positif sur les rendements (jusqu’à 4 fois supérieurs avec le Guanomad). On ne remarque en revanche aucun effet de la dose. • Enfin une expérimentation est en cours de mise en place concernant l’application de Bois Raméal Fragmenté (BRF) sur les parcelles. Ces rameaux broyés sont réputés pour favoriser la vie microbienne mais aussi influer sur des paramètres structuraux du sols. Nous étudions son impact sur le sol et sur les cultures ainsi qu’un levier d’évitement de la situation de « fin d’azote » par ajout d’une fertilisation azoté. Trois tailles de broyats, couplés ou non avec une fertilisation, seront testés.

Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Recherche participative pour la restauration de la fertilité des sols, exemples dans le Moyen Ouest et en Itasy à Madagascar

Dans un contexte de faible fertilité naturelle des sols à Madagascar, combinée à un faible accès aux facteurs de production (équipement, terre, main d’oeuvre, intrants), la restauration de la fertilité des sols apparaît comme un enjeu majeur pour le développement des populations rurales. Le projet SECuRE - Restauration des fonctions écologiques du sol pour accroître les services agrosystémiques dans les systèmes rizicoles pluviaux en transition agroécologique (financement Fondation Agropolis 2017-2021) - s’inscrit dans une démarche participative et propose de tester un large panel d’amendements organiques et minéraux, visant une restauration des fonctions écologiques du sol pour soutenir durablement la production agricole. Ces amendements ont été évalués sur la culture de riz pluvial au champ pendant deux années selon des critères agronomiques et écologiques et selon la perception des producteurs. En mobilisant l’évaluation participative, l’objectif de cette démarche est de croiser l’analyse scientifique avec la perception paysanne, afin de produire des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances dites « actionnables » pour les paysans. La méthode a conduit à identifier l’ensemble des critères utilisés par les paysans pour caractériser la qualité des amendements, les évaluer et enfin comparer cette évaluation paysanne aux performances agronomiques (rendement) et écologiques (carbone apporté par les intrants). Deux ateliers participatifs ont été effectués dans deux communes auprès de deux réseaux de fermes de référence : Ivory dans le Moyen-Ouest du Vakinankaratra, et Imerintsiatosika dans la partie Hautes-Terres de la région d’Itasy. Les résultats montrent que les paysans ne mobilisent pas que des critères relatifs aux coûts ou aux rendements, mais plutôt un ensemble complexe de critères dont l’accessibilité aux matières amendantes, la commodité d’épandage, la facilité de transport, l’effet sur les bioagresseurs mais aussi les effets escomptés sur la santé du sol, etc. Les amendements les mieux évalués par les paysans sont le compost sur les deux sites, ainsi que certains assemblages complexes (fumier traditionnel + compost + Guanomad). Les moins bien évalués correspondent à des amendements ayant une faible accessibilité, peu connus localement (phosphate naturel), qui demandent une plus forte technicité ou exigence en travail (lombricompost). Les différences d’évaluation entre les deux sites témoignent de l’importance des contrastes écologiques, de l’environnement économique et social et des pratiques locales qui influencent la perception paysanne. Ces résultats montrent que la perception paysanne de l’usage des amendements est située et complexe. Cet accompagnement passe par un effort de vulgarisation sur la qualité des différents amendements peu connus des producteurs, la facilitation de la circulation des informations techniques, de rendre ces matières plus accessibles localement (formation de prestataires locaux, ou mise à disposition de boutiques d’intrants organiques). Du côté de la recherche, ces résultats appellent à proposer des solutions qui correspondent aux attentes multiples et situées des paysans.